Le Directoire

(Le cul par terre entre deux chaises - Caricature d'époque

jugeant sévèrement les erreurs et les faux-pas du Directoire)

La France sous le Directoire

Le 18 fructidor marque une profonde rupture dans l'histoire du Directoire. Jusqu'à cette date la politique du Directoire pouvait être considérée comme modérée, à compter du 18 fructidor an V elle allait laisser place à une politique répressive, à des coups d'états à répétition et à une censure accrue.

L'écrasement de la droite

par le coup d'état du 18 fructidor ne pouvait que profiter aux Jacobins à plus

ou moins longue échéance.

Une nouvelle vague anti-royaliste et anti-émigrés allait rapidement s'installer

ainsi qu'une nouvelle terreur anticléricale. Les persécutions religieuses allaient

reprendre en France et en Belgique suivies de déportations massives de prêtres

tandis que Paris demandait à la Prusse de chasser Louis XVIII de sa résidence

de Blankenberg.

Terreur anticléricale

Un nouveau serment de haine à la royauté allait être exigé de tous les prêtres et fonctionnaires du pays. Une nouvelle terreur s'installait dirigée contre les prêtres et les nobles. Les plus chanceux parvenaient à s'enfuir produisant une nouvelle vague d'immigration, les autres étaient condamnés à la déportation. Ce sont quelques 1500 prêtres français et 8000 prêtres belges qui furent touchés par cette répression pendant l'an VI. Certains furent déportés en Guyane, peut en revinrent, d'autres furent libérés par la flotte anglaise durant leurs transferts mais la plus grande majorité connue une effroyable captivité à l'île de Ré ou à Rochefort. "Sur 193 ecclésiastiques qu'emporte la Décade, 39 seulement, vingt et un mois après, auront échappé aux fièvres de Guyane" nous dit Louis Madelin. Même les prêtres jureurs de l'Eglise Constitutionnelle ne sont pas épargnés, "Grégoire Premier de Paris" est aussi maltraité que "Pie Dernier de Rome" par les journaux jacobins.

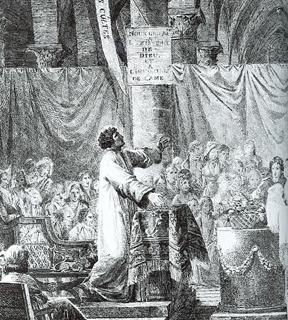

Le directeur La Revellière-Lépeaux avait vainement tenté d'imposer un nouveau culte, la Théophilantropie, rapidement ridiculisé par la rue. On mit alors en place le culte décadaire, qui se célébrait le dixième jour de la semaine par la lecture des lois et des circulaires officielles. Lors de ces cérémonies, on exaltait le civisme, les progrès de la science et de l'agriculture … en vain les habitudes et surtout le refus d'une semaine plus longue de 10 jours maintinrent le dimanche comme jour de repos.

|

Culte théophilantropique

Cérémonie du culte naturel |

Le dernier coup porté au catholicisme se fit à Rome. Le 28 décembre 1797, les Romains s'insurgeaient contre le pillage de leur ville par les Français et tuaient le général Duphot. Le 20 janvier 1798, le général Berthier occupait Rome puis, sur les ordres du Directoire, enlevait Pie VI pour le déporter à Florence. Pie VI sera ensuite transféré en France en avril 1799 où il mourra le 29 août 1799 à Valence. L'église catholique était au plus mal.

Effort économique

Dès l'an VI la déflation,

due à l'assainissement financier effectué par Ramel en 1798, commençait

à faire sentir ses effets. Conjugué avec les bonnes récoltes,

la baisse des prix agricoles entraînait une baisse du pouvoir d'achat

des paysans. Par réaction en chaîne, les prix s'effondraient, l'industrie

et l'agriculture étaient touchées et le commerce se paralysait lentement. Le

chômage s'installait donnant place à une misère grandissante, les petits rentiers

récemment touchés par la banqueroute des 2/3 grossissaient cette plèbe affamée.

Face à cette misère l'état semblait impuissant et ne parvenait

pas à rétablir l'équilibre budgétaire. Les impôts

ne rentraient pas et la vente des biens nationaux ne fournissait que peu de

numéraire. Des réformes efficaces avaient cependant été

mises en place mais leur effet ne se faisait pas encore sentir, dans quelques

mois le Consulat en profiterait. Il manquait alors la confiance à un

régime décrié et montré du doigt. Les victoires

militaires qui au début du Directoire avaient permis de faire entrer

dans les caisses du trésor d'importantes sommes prélevées

dans les pays occupés n'étaient plus au rendez vous. L'état

devait alors faire appel aux fournisseurs des armées qu'il payait en

biens nationaux. Cet enrichissement rapide des munitionnaires, de tous "ces

nouveaux riches", "ces pourris","ces fripons" ne faisait

qu'augmenter le discrédit moral du régime. Qui protégeait donc

ces affameurs et qui était responsable de toute cette corruption ?

Les doigts se pointaient vers

le palais du Luxembourg, vers Barras, Reubell ou Merlin de Douai. Il

fallait "régénérer" le Directoire.

L'Europe et la guerre sous le Directoire

La paix de Campoformio signée le 17 octobre 1797 mettait provisoirement fin à la guerre. Avec moins de 40.000 hommes l'armée d'Italie sous la conduite de Bonaparte avait successivement conquis le Piémont, la Lombardie et la Vénétie et imposé une paix à l'Autriche. Il ne restait plus que l'Angleterre, la France était prête à accepter une paix sur le continent et un abandon des mers à l'Angleterre. La paix permettrait le développement industriel en France et sur le marché des républiques soeurs interdites aux marchandises anglaises. Voici justement la cause essentielle des coalitions successives qui allait se succéder jusqu'en 1815 : l'Angleterre n'accepterait jamais une paix sur le continent qui lui fermerait les marchés européens. La guerre économique devait donc continuer. Le Directoire se donnait aussitôt les moyens de poursuivre la guerre. La loi Jourdan institutionnaliserait la conscription en enrôlant dans l'armée tous les français de 20 à 25 ans.

Pour faire la guerre à l'Angleterre deux solutions s'offraient au Directoire. Soulever les Irlandais ou couper la route des Indes. Hoche avait précédemment échoué en décembre 1796 dans sa tentative de débarquement en Irlande. Le projet est de nouveau à l'ordre du jour début 1798 puis est définitivement abandonné en février. Restait la route des Indes. Le 23 février 1798, Bonaparte propose un projet d'une expédition en Egypte permettant de gêner la puissance anglaise. Trop heureux de se séparer de ce général trop entreprenant le Directoire accepte le projet de Bonaparte et lui en confie l'exécution. Les préparatifs sont rapidement faits et, le 19 mai 1798 Bonaparte prend la mer avec 200 navires emmenant avec lui 10.000 marins, 35.000 soldats un brillant état major (Lannes, Berthier, Davout, Kleber, Desaix, Murat, Duroc) ainsi que toute une délégation du monde des lettres, des arts et des sciences : en tout une centaines de savants, ingénieurs, chercheurs ou techniciens."Il est enfin parti !" aurait soupiré Barras en apprenant l'appareillage de son "petit général".

1797 : Le congrès de Rastadt et les Républiques soeurs

Le congrès débuta le 28 novembre 1797 et devait permettre de régler le cas des différents princes possessionnés de la rive gauche du Rhin. Les indemnisations de ceux-ci allaient se faire au détriment de l'Eglise selon le mode utilisé lors de la liquidation de la guerre de Trente-Ans. La délégation française, dans laquelle Bonaparte ne restera que quelques jours, dénotera un peu au milieu des diplomates très ancien régimes des autres territoires.

1798 : L'expédition d'Egypte

Le 11 juin Malte était prise et le 1 juillet 1798 (13 messidor an VI) l'expédition débarquait à Alexandrie sans avoir croisé une seule voile anglaise.

La seconde coalition

1799 : Les défaites françaises

Floréal an VI : Les directeurs contre les Conseils

La poussée néo-jacobine contrée par les Directeurs

La campagne électorale

de l'opposition jacobine qui débute dès brumaire an VI prend un caractère moralisateur

et puritain. Les Conseils devaient s'élever au-dessus de cet "océan de corruption"

proclamait le général Marbot à la tribune des Cinq-Cents. Les élections de germinal

an VI portaient sur le renouvellement de 437 députés sur 750 du fait des invalidés

de fructidor qui n'avaient toujours pas été remplacés. Les élections furent

des plus mouvementées. Certains, déçus par fructidor n'allèrent pas voter, les

autres, pratiquant la politique du pire votèrent pour des "exclusifs", les scissions

d'assemblées primaires se multiplièrent. Lorsque le 30 germinal, les élections

furent terminées la poussée à gauche était très forte. Sur les 437 sièges à

pourvoir, plus de 300 députés étaient hostiles au Directoire, en y ajoutant

les députés non sortants qui depuis quelques mois se jetaient dans l'opposition,

une redoutable majorité anti-directoriale allait se mettre en place le 1 prairial,

jour de réunion des conseils renouvelés. Le Directoire avait 30 jours devant

lui pour réagir.

S'appuyant sur la majorité sortante il fait désigner, le 14 floréal, une commission

chargée d'examiner les élections. Bailleul, qui en est le rapporteur, propose

d'annuler purement et simplement toute élection pouvant être dangereuses pour

le Directoire. La proposition défendue par Chénier, Debry, Régnier ou Baudin

devint la loi du 11 mai 1798 (22 floréal an VI), second coup de force

ou coup d'état du Directoire. Les élections étaient annulées dans sept départements,

22 élus écartés, 30 autres élus étaient individuellement écartés pour diverses

raisons. Enfin dans les 21 départements où il y avait eu scission les conseils

s'arrogeaient le droit de choisir entre l'élu de l'assemblée majoritaire et

l'élu de la scission minoritaire choisissant dans 90% des cas l'élu minoritaire.

106 députés jacobins étaient invalidés beaucoup trop pour l'équité mais trop

peu pour la sécurité future du Directoire. Les jacobins épargnés arriveraient

furieux dans les Conseils. Le 15 mai (26 floréal), le directeur François de

Neufchâteau écarté, par un tirage au sort "arrangé", était

remplacé par Treilhard de manière quelque peu illégale.

La victoire était incomplète pour la majoritée directoriale qui ne tarderait pas à se déchirer, un coup d'état incomplet ou manqué, la pire chose en politique.

Prairial an VII : Les Conseil contre les Directeurs

Le mot d'ordre des nouveaux députés élus allait être "sus à la corruption", le terrain choisi était assez large pour pouvoir y coaliser tous les ennemis du Directoire de la droite à la gauche. Barras et Reubell étaient les plus souvent dénoncés comme corrompus. Un hiver d'une exceptionnelle rigueur, une vie qui renchérissait et un chômage croissant ne laissait rien présager de bon pour le Directoire. Les élections de l'an VII semblaient s'annoncer encore plus mauvaises que celles de l'an VI. Elles eurent lieu entre le 21 mars et le 9 avril 1799(1 au 20 germinal an VII) , et concernaient 315 députés. Les parties extrêmes se coalisant, on assista à une alliance entre les catholiques et les jacobins et la sanction tomba: Presque tous les députés ayant précédemment été floréalisés étaient élus.

La

poussée néo-jacobine attaque les directeurs divisés

Le Directoire n'osa réagir devant une telle poussée jacobine qui plus est soutenue

par des généraux comme Bernadotte. Il ne pouvait qu'accepter la sanction des

urnes. 50 députés néo-jacobins entraient dans les conseils. Le tirage au sort

ayant désigné Reubell comme directeur sortant, Sieyès était élu à sa

place par 118 voix sur 205 le 16 mai 1799 (27 floréal an VII). Sieyès

accepta le poste dans le seul but de faire réviser la constitution de l'an III

et de mettre en place "Sa Constitution" mûrie par lui depuis des années.

Une révision par la voie légale étant quasiment impossible car beaucoup trop

longue Sieyès souhaite la faire passer par un coup de force politique.

En attendant, les Conseils en position de force, prenaient l'offensive contre

les directeurs le 5 juin 1799 (17 prairial an VII). Les Cinq-Cents exigeaient

de la part des directeurs une justification de leur politique et des explications

sur les désastres militaires que subissaient depuis quelques mois les armées

de la République. Les directeurs ignorant ces demandes, les Conseils votent

un acte déclarant illégale l'élection de Treilhard et le remplacent le 17

juin 1799 (29 prairial) par Gohier ancien député Jacobin et ministre sous

la Convention. Les rapports de force se modifiant, le 18 juin (30 prairial)

La Revellière et Merlin de Douai sont contraints à la démission par les Conseils.

Barras et Sieyès soutiennent les Conseils, le premier sentant le vent tourné,

le second voyant là une opportunité pour son projet de révision de constitution.

Les deux nouveaux Directeurs nommés sont Roger Ducos et le général d'opérette

Moulin.

La nouvelle politique jacobine

Les néo-jacobins vont alors tenter de mettre en place une nouvelle politique de salut public et obtiennent rapidement le soutien du général Joubert qui est nommé commandant de la division militaire de Paris. Revanche des Conseils sur le Directoire le courant de gauche se renforce, Fouché prend le ministère de la police, Cambacérès la justice, Lindet la justice et Bernadotte la guerre. C'est cet épisode, nommé abusivement le coup d'état de Prairial an VII, qui ouvre la troisième et dernière période du Directoire.

La révolution allait-elle reprendre un nouveau départ ? Une nouvelle Terreur allait-elle se mettre en place ? Certains contemporains auront pu le croire avec la mise en place de la nouvelle politique.

Les directeurs La Revelliere, Merlin, Treilhard et Reubell étaient mis en accusation par les députés alors que Barras et Sieyès étaient attaqués par la presse néo-jacobine. Sieyès contre-attaque aussitôt en agitant l'épouvantail d'une nouvelle Terreur et fait fermer le club de la "Réunion d'amis de la Liberté et de l'Egalité". Aux Cinq-Cents les néo-jacobins perdent du terrain et la mise en accusation des 4 anciens Directeurs est repoussée le 1er fructidor. Profitant d'un mouvement de réaction anti-jacobin qui semble s'installer, et sentant les armées ennemies en force sur nos frontières les royalistes tentent une insurrection sans lendemain à Toulouse et au Mans. Le 28 fructidor, le général Jourdan propose de déclarer la patrie en danger mais la proposition est écartée de justesse par les Conseils. Le lendemain, Bernadotte, soupçonné de préparer un coup d'état pro-jacobin est écarté du ministère de la guerre par Sieyès qui le remplace par Dubois-Crancé. Vendémiaire an VIII dissipe les craintes d'un retour à la Terreur, les victoires françaises de Bergen et de Zurich suivies de la dislocation de la seconde coalition rendent les mesures de salut public inutiles.

Brumaire an VIII : Bonaparte contre le Directoire

Le 9 octobre 1799 (17 vendémiaire an VIII), après près de dix-huit mois d'absence, Bonaparte débarque à St Raphaël et fait son entrée à Paris le 24 sous les vivats des foules. Moins d'un mois plus tard il sera le nouvel homme fort du régime mais pour l'heure plusieurs solutions s'offrent à lui :Sauver le régime directorial en y négociant une place de choix, renverser le régime discrédité en devenant l'homme des jacobins ou celui des royalistes ou bien profiter de la confusion pour prendre le pouvoir à son propre compte.

|

Bonaparte débarquant à St Raphaël

8 octobre 1799 |

Sieyès

prépare un coup d'état parlementaire

Pour les partisans de la

révision de la Constitution menés par Sieyès, l'heure d'agir a sonné. Il leur

faut de l'argent et une épée. L'argent sera fourni par les profiteurs des guerres,

les grands munitionnaires qui fournissaient les armées de la République. L'épée

pressentie aurait du être Joubert s'il n'avait été tué à Novi. Moreau refuse

la proposition de Sieyès l'épée sera donc proposée à Bonaparte. Indécis sur

la position à prendre celui-ci ne se ralliera que tardivement à la conjuration.

Le 31 octobre (9 brumaire), Bonaparte rencontre Sieyès et Roederer qui lui soumettent

l'idée d'un changement de constitution pour mettre en place "un gouvernement

énergique républicain sans popularité, un gouvernement qui ramène tous les royalistes

de bonne foi, ceux qui ne veulent que la sûreté des personnes et des propriétés".

Le 3 novembre (12 brumaire), nouvelle entrevue avec Fouché qui s'engage à ne

pas entraver le déroulement du coup d'état. Rallié à la conjuration Fouché ouvrira

également les caisses du Trésor Public aux conjurés.

Le 6 novembre (15 brumaire), alors que les conseils viennent d'offrir un banquet

en l'honneur de Moreau et de Bonaparte, le plan d'action est prêt: Créer un

vide de l'exécutif par une démission des Directeurs puis intimider les conseils

qui devant la vacance du pouvoir et dans l'urgence nommeront une commission

chargée de proposer une nouvelle Constitution: un véritable coup d'état parlementaire.

Pour faire le vide à la tête de l'exécutif, Sieyès et Ducos démissionneraient,

Barras serait acheté pendant qu'on surveillerait les jacobins Gohier et Moulin.

18

brumaire an VIII

Le 9 novembre 1799 (18 brumaire an VIII) au matin tout est prêt,

le conseil des Anciens appelé en urgence aux Tuileries à 7 heures apprend que

la République est menacée. Affolé les Anciens votent rapidement un décret en

quatre articles,

Bonaparte, nommé commandant de la garde nationale et de la 17ème division militaire, se rend aux Tuileries à la tête d'un brillant cortège où l'on retrouve Murat, Moreau, Lannes, Marmont, Berthier, Lefebvre tous ou presque futurs maréchaux. Après un discours médiocre il prête serment pour la sauvegarde de la République. Quittant le palais à 11h, il tombe sur le secrétaire de Barras accouru aux nouvelles et l'apostrophe ainsi "Qu'avez vous fait de cette France que je vous avais laissée si brillante ? Je vous ai laissé la paix, j'ai retrouvé la guerre ! Je vous ai laissé des victoires, j'ai retrouvé des revers ! Je vous ai laissé les millions d'Italie, j'ai retrouvé partout les lois spoliatrices et la misère …". La fin de son apostrophe est saluée par les vivats des soldats présents. A la même heure les Cinq-Cents, sous la présidence de Lucien Bonaparte, prenait connaissance du décret des Anciens il y eu quelques protestations mais pas de résistance. Comme prévu Sieyès et Ducos démissionnaient. Talleyrand obtint sans trop de difficulté la démission de Barras " … je rentre avec joie dans le rang de simple citoyen" qui quittait définitivement la vie publique ce 18 brumaire. Moulin et Gohier ayant refusé de signer leur lettre de démission étaient consignés au Luxembourg sous la garde de Moreau.

La journée se terminait, la première partie du complot avait parfaitement réussi et sur les murs de Paris des affiches appelaient au calme, la rente montait de plus d'un point. Pour les conjurés la crainte d'une réaction des jacobins était bien présente le lendemain ce serait le pouvoir ou la guillotine.

19

brumaire an VIII

Le matin du 10 novembre

1799 (19 brumaire an VIII) le château de St Cloud est préparé en hâte pour

recevoir les Conseils qui siègeront au milieu de 6000 soldats sous les ordres

du général Sérurier ancien de l'armée d'Italie. Les Anciens siègeront à l'étage

et les Cinq-Cents au dehors dans l'Orangerie. Bonaparte arrive vers midi accompagné

d'un détachement de cavalerie. A 14h Lucien Bonaparte ouvre la séance aux Cinq-Cents.

Un député Jacobin réussit à la faire débuter par un serment de fidélité à la

Constitution de l'an III tandis que les Anciens, souhaitant remplacer les trois

directeurs démissionnaires, suspendent la séance vers les 15h. L'affaire s'engage

donc mal pour les conjurés ...

Perdant son calme Bonaparte pénètre dans la salle des Anciens où il ne réussit qu'à éveiller la crainte d'une dictature militaire et à monter l'assemblée contre lui. Bonaparte se rend alors à l'Orangerie où il est fort mal accueilli par des menaces et des cris hostiles "A bas le tyran !", "Hors la loi !" "Vive la République et la Constitution de l'an III". Menacé, bousculé et houspillé Bonaparte sort de l'Orangerie hagard. Lucien Bonaparte tente en vain de défendre son frère à la tribune et de ramener le calme au Conseil. Ne pouvant contrôler les opérations Lucien dépose sa toge et sort rejoindre son frère. Au dehors les deux frères se ressaisissent et haranguent l'un les troupes qu'il a amenées avec lui, l'autre la garde du corps législatif. Lucien emporte les dernières hésitations des grenadiers en montrant le visage de son frère maculé de sang prétendant une tentative d'assassinat sur sa personne. "Je confie aux guerriers le soin de délivrer la majorité de leurs représentants… Quant à ceux qui persisteraient à rester dans l'Orangerie il importe qu'on les expulse. Ce ne sont plus les représentants du peuple mais les représentants du poignard."

|

Le général Bonaparte au conseil des Cinq-Cents à St Cloud

19 brumaire an VIII - 10 novembre 1799 |

|

Vers 17h30 les tambours se mettent à battre. Les grenadiers de Murat suivis de ceux du corps législatif entrent dans l'Orangerie baïonnette au canon. Murat pousse un tonitruant : "Foutez-moi tout ce monde dehors !" En cinq minutes la salle est vidée les derniers députés quittant la salle en sautant par les fenêtres. "La farce est jouée" (Réal).

|

Député des Cinq-Cents quittant l'Orangerie

sous les quolibets des grenadiers et du peuple (aquarelle

de Job) |

Coup

d'état parlementaire ou militaire

Le plan de Sieyès s'écroulait, le coup d'état parlementaire devenait coup d'état

militaire, il échappait au politicien et revenait au sabre. Les Cinq-Cents expulsés,

les Anciens sont rapidement convaincus de la nécessité de voter une constitution

provisoire. A 18h45 Lemercier, président des Anciens, fait voter un décret constatant

la retraite du conseil des Cinq-Cents, nommant une commission exécutive provisoire

de trois membres remplaçant les Directeurs, le pouvoir étant exercé par une

commission prise dans le conseil des Anciens.

Ni Bonaparte ni Sieyès n'étaient pourtant satisfaits. Ils ordonnent que l'on réunisse tous les membres du corps législatif qu'ou pourrait trouver. Vers 21 heures, la farce continue, une cinquantaine de députés sont rassemblés de gré ou de force sous la présidence de Lucien Bonaparte. Ils votent leur reconnaissance à Bonaparte et aux généraux qui l'entourent puis nomme Bonaparte, Sieyès et Roger Ducos membres de la commission exécutive: ils seront appelés consuls. Vingt-cinq membres de chacun des deux conseils formeront deux commissions distinctes chargées de discuter avec les consuls de la nouvelle constitution.

Vers 4 heures du matin le 11 novembre (20 brumaire), les commissions étant nommées, les trois consuls prêtaient serment devant elles. A Paris rien ne bouge, la nouvelle de la dissolution des conseils n'émeut personne et la capitale semble se satisfaire de la version des évènements donnée par Bonaparte qui apparaît alors comme le véritable maître du jeu politique. "Sauvé de l'assassinat par les grenadiers du corps législatif Bonaparte parvient à déjouer un complot jacobin liberticide et menaçant les propriétés".

Le 12 novembre, les journaux paraissent, Fouché y invite les "bons citoyens" à se regrouper autour du nouveau pouvoir. La rente monte, les banquiers et les propriétaires se rallient à Bonaparte. Souhaitant stabiliser sa position Bonaparte présente sa politique au-dessus des partis ni Jacobine, ni royaliste "Ni bonnet rouge, ni talon rouge", la révolution semblait finie Bonaparte allait devoir en consolider les conquêtes liberté, égalité et surtout propriété .

Un mois plus tard le 15 décembre 1799 (24 frimaire an VIII), les trois nouveaux consuls, Bonaparte, Cambacérès et Lebrun, présentaient la nouvelle constitution aux Français et ils proclamaient "Citoyen la Révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée : elle est finie !"

|

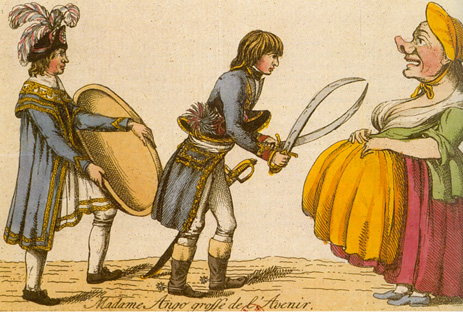

Deux dessins d'époque.

La caricature de gauche présente la République menacée par l'ambition de Bonaparte alors que l'allégorie de droite présente Bonaparte sauveur d'une République éplorée qu'il remet entre les mains de l'espérance et de la paix. |

|

|

|