Le triomphe

de la Montagne

(Sur un char la Liberté et l'Egalité. La Liberté

porte une stèle sur laquelle est écrit "Vivre libre ou mourir".

Mercure symbole de l'intelligence et de l'activité conduit les chevaux

tandis qu'Hercule et Minerve exterminent les monstres qui veulent ravir la Liberté)

La révolte fédéraliste (juin - juillet 1793)

En renversant les Girondins avec

l'aide des sans-culottes, la Montagne mit un terme à la puissance politique

de la Gironde. A la Convention 75 députés avaient protesté contre les journées

du 2 juin 1793.

Si Paris s'était prononcé pour ce coup de force, la province réagit différemment

et dès juin 1793 ce seront plus de 60 départements qui se soulèveront

contre la Convention montagnarde.

Certains de ces départements n'avaient

d'ailleurs pas attendu le 2 juin pour se révolter.

Le Jura avait demandé la réunion

à Bourges des députés suppléants et Montpellier demandait la convocation des

assemblées primaires. A Lyon, le maire montagnard Chalier despote sanguinaire

avait été renversé dès le 28 mai. Il sera emprisonné puis guillotiné le 17 juillet.

Envoyé en mission à Lyon, Lindet

aura pour réponse que :" Lyon ne reconnaîtrait l'autorité de la Convention

que lorsque celle-ci serait entière et aurait rapporté son décret du 2 juin

qui mettait en arrestation une partie de ses membres ". Lyon avait ensuite

organisé une Commission de Salut Public de Rhône et Loire. A Marseille également

la révolte grondait et la chasse aux Jacobins était ouverte.

Toulon passait aux mains des royalistes le 12 juillet. La ville de Bordeaux,

fief des Girondins, formait une Commission de Salut Public qui appelait les

autres départements à se concerter. Les cinq départements de la Normandie levaient

une armée girondine dirigée par Wimpffen et le 13 juin 1793, l'assemblée des

départements réunis était convoquée à Caen.

Le mot d'ordre des fédéralistes était de former, contre Paris, une fédération de départements plus ou moins autonomes et égaux. L'insurrection fédéraliste mettra donc aux prises des patriotes contre d'autres patriotes. On peut situer l'apogée de la révolte fédéraliste au 13 juillet 1793, date à laquelle Marat sera poignardé dans sa baignoire par Charlotte Corday venue de Caen.

|

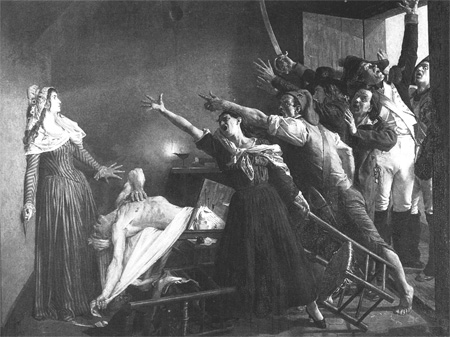

Assassinat de Marat Paris le 13 juillet 1793.

On voit ici Charlotte Corday surprise le poignard à la main. Des patriotes accourent criant vengeance : elle sera exécutée le 17 juillet 1793. |

Les Girondins se trouvaient cependant

dans une situation difficile, ils levaient des bataillons mais des royalistes

s'y enrôlaient et la Montagne s'en servait pour dénigrer ces adversaires. Des

villes comme Brest ou Nantes étaient girondines mais ne voulaient pas pactiser

avec les Vendéens royalistes. En Normandie le chef d'état-major du républicain

Wimpfen se trouvait être le comte de Puisaye, soldat royaliste. A Lyon,

un autre royaliste Precy prenait la tête de l'armée d'insurrection et enfin

à Toulon les insurgés livraient la ville et la flotte aux Anglais le 27 août

1793.

Avec de tels alliés aussi compromettants le mouvement de révolte fédéraliste

allait échouer. Le succès des Vendéens qui venaient de prendre Saumur et Angers

reformait dans l'Ouest un bloc républicain et les départements fédéralistes

hésitants cherchaient une occasion de se réconcilier avec la Convention.

Suite à la victoire de Fontenay le

25 mai 1793, le mouvement vendéen réuni à Chatillon-sur-Sèvre institua

trois conseils. Un Conseil civil et un Conseil ecclésiastique étaient chargés

d'annuler les mesures révolutionnaires dans les territoires libérés alors que

le Conseil militaire désignera Cathelineau

"le saint de la Vendée" comme généralissime.

A trente-cinq ans Cathelineau,

voiturier prenait la tête de l'armée vendéenne ou plutôt des bandes de guérilla.

Leur tactique basée sur l'escarmouche causait des pertes importantes aux " Bleus"

mais ce n'était pas une guerre soutenue et les bandes vendéennes se dispersaient

après chaque combat.

Coté républicain, depuis le 30 avril 1793 trois armées devaient contrôler la

révolte vendéenne. Biron commandait sur les côtes de La Rochelle, Canclaux sur

les côtes de Brest et Wimpffen commandait les côtes de Cherbourg. Ces armées

n'étaient pas du tout homogènes, aux cotés des soldats réguliers de Westermann,

d'Augeraux ou de Marceau

on trouvait des bataillons de volontaires malhonnêtes et sans scrupule envoyés

par Paris. Un nombre important de représentants en mission contrôlaient les

agissements des officiers et prônaient une répression sévère et brutale de la

rébellion.

Le 9 juin 1793 Saumur tombait aux mains des Vendéens et le 10 juin ceux-ci franchissaient la Loire. Partagés sur la conduite à tenir, ils choisirent de descendre le cours de la Loire pour soulever la Bretagne plutôt que de remonter la Loire et marcher sur Paris qui n'offrait alors aucune résistance.

La situation extérieure n'était pas brillante non plus. Les tentatives de la diplomatie française pour briser la coalition avaient toutes échoué et la guerre continuait. Au sud Dagobert contenait avec peine les Espagnols. En Savoie, le roi de Sardaigne venait de reprendre les vallées de la Maurienne et de la Tarentaise. A l'est, Mayence avait capitulé le 23 juillet et les Prussiens bloquaient maintenant Landau. Dans le nord les places-fortes de Condé et de Valenciennes étaient aux mains des Autrichiens. Dunkerque était assiégé par les Anglais qui, dans les colonies, s'étaient dans le même temps emparés de Tobago, de St-Pierre-et-Miquelon et de Pondichéry. Barère proclamait à la Convention "La République n'est plus qu'une grande ville assiégée ".

|

La

situation de la France en 1793 "La République n'est plus qu'une grande ville assiégée" Barère |

|

Le gouvernement de Robespierre

La Convention avait été réunie en

septembre 1792 pour élaborer une nouvelle constitution.

Un premier comité, composé de neuf membres, avait aussitôt été élu. Ce premier

comité à majorité girondine animé par Condorcet

ne travailla réellement qu'après le procès de Louis XVI. Son projet proposé

reposait sur un exécutif de sept membres élus au suffrage universel et sur un

législatif à une chambre élue également au suffrage universel. Des assemblées

primaires de quelques centaines de citoyens se prononçaient sur les nouvelles

lois. Ce premier projet fut vivement critiqué particulièrement par Saint-Just

qui lui reprochait "une royauté de ministres".

Le 4 avril 1793 une nouvelle

commission fut mise en place. Girondins et Montagnards s'opposant régulièrement

sur le problème des droits elle n'avança guère. Les Girondins défenseurs du

droit de propriété affirmaient que les droits individuels primaient sur les

droits sociaux alors que pour Robespierre

et la Montagne le droit au travail et le droit à l'assistance étaient les droits

fondamentaux : "La société est obligée de pourvoir à la subsistance de tous

ses membres, soit en leur procurant du travail, soit en assurant des moyens

de subsistance à ceux qui sont hors d'état de travailler ".

Il fallut trouver un compromis : la propriété resterait un droit naturel mais

les secours publics seraient considérés comme une dette sacrée.

Après le 2 juin 1793, les Montagnards

n'ayant plus d'opposition terminèrent rapidement la rédaction de la Constitution.

Le 10 juin 1793, Hérault

de Séchelles principal rédacteur avec Saint-Just

remettait son projet à la Convention qui l'adoptait le 24 juin 1793.

La nouvelle Constitution mettait en place un pouvoir législatif composé d'une

assemblée élue au suffrage universel pour un an. Le pouvoir exécutif reposait

sur 24 membres choisis par l'assemblée sur une liste composée d'un candidat

par département et préparée par les assemblées primaires. Toutes les lois pouvaient

être soumises à un référendum au peuple s'il y avait opposition d'une partie

des assemblées primaires. Cette Constitution, pour être adoptée, devait être

soumise à un référendum et on précisait que dans ce cas "la mission de la

Convention serait remplie et qu'une nouvelle législature la remplacerait ".

Une concession était également faite au fédéralisme en précisant que "l'insurrection

était le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ".

Sur ces paroles pleines d'espoirs les départements votèrent pendant plusieurs mois. A l'issue du scrutin, sur une masse électorale estimée à 7 millions d'électeurs, 1 870 000 exprimèrent leurs opinions (73% d'abstention). Le OUI sans condition remportait 1 715 000 voix et le NON 12 000 voix. Cette constitution "beaucoup trop spartiate pour la France" fut déclarée trop belle pour qu'on risquât de l'abîmer en s'en servant. Le 10 octobre 1793 Saint-Just déclarait "dans les circonstances où se trouve la République, la Constitution ne peut être établie ; on l'immolerait par elle-même, elle deviendrait la garantie des attentats contre la liberté parce qu'elle manquerait de la violence nécessaire pour les réprimer ". Le parchemin fut donc enfermé dans une châsse placée au milieu de la salle conventionnelle. Barère dira "cette crèche fut son tombeau ".

Le 10 octobre 1793, la Convention décrétait que le gouvernement de la France serait révolutionnaire jusqu'à la paix.

Le gouvernement révolutionnaire

Réclamé depuis le 10 août 1792 par la Commune insurrectionnelle, divers Montagnards dont Robespierre défendaient maintenant cette conception d'un gouvernement révolutionnaire qui devrait aux bons citoyens toute la protection nationale et aux ennemis du peuple la mort. Billaud-Varenne décrira le futur gouvernement en novembre 1793 : " Le nouveau gouvernement sera terrible pour les conspirateurs, coercitif envers les agents publics, sévère pour les prévarications, redoutable aux méchants, protecteur des opprimés, inexorable aux oppresseurs, favorable aux patriotes, bienfaisant pour le peuple ".

La Convention, maintenant libérée des Girondins avait bâti son gouvernement révolutionnaire.

|

Le Comité

de Salut Public :

Au sommet de ce gouvernement le Comité de Salut Public conservait dans ses attributions

la guerre et la diplomatie. Depuis la chute de la Gironde, Hérault

de Séchelles, Couthon

et Saint-Just

y étaient entrés. Lors du renouvellement du comité, le 10 juillet 1793,

Danton

en sera exclu et Robespierre

y entrera le 27 juillet. Petit à petit se formera autour de lui le grand

comité avec le 14 août l'arrivée de Carnot

et de Prieur de la Côte-d'Or puis le 6 septembre l'arrivée de Billaud-Varenne

et Collot

d'Herbois. On retrouvera dans ce grand comité de onze membres constamment

réélus, tous les mois jusqu'au 9 thermidor tous les clivages de la Montagne.

Lindet,

Carnot

et Prieur de la Côte-d'Or représentent la droite, la gauche est représentée

par Robespierre,

Saint-Just,

Couthon,

Prieur de la Marne et Jean Bon Saint-André. Billaud-Varenne

et Collot

d'Herbois représentent l'extrême gauche hébertiste. Hérault

de Séchelles et Barère

se joindront aux uns et aux autres au gré des circonstances.

Le Comité s'installe aux Tuileries dans le pavillon de l'Egalité. Ses membres se partagent à peu prés les affaires. Robespierre un oeil sur tout sera l'organe du comité à la tribune. Saint-Just, bras droit de Robespierre, dirige la police et s'occupe volontiers des opérations militaires en tant que commissaire aux armées. Couthon est associé aux affaires intérieures. Billaud-Varenne et Collot d'Herbois prennent en charge la correspondance avec les représentants en mission. Hérault de Séchelles et Barère seront plus portés sur la diplomatie. Prieur de la Marne est essentiellement en mission dans les différents départements. Prieur de la Côte-d'Or et Lindet travaillent aux subsistances. Saint André s'occupe de la marine et Carnot de l'organisation des armées.

|

Jean Bon Saint-André

Chargé de la marine militaire au sein du Comité de salut public. On le voit ici dans le port de Brest se faisant présenter les plans d'un vaisseau en construction. |

Bien que d'origines diverses,

tous les membres sont solidaires et déploient une activité prodigieuse. L'historien

Louis Madelin les décrit en ces mots :

"Des mois durant, ces hommes vécurent dans une sorte de geôle

volontaire, passant des jours et des nuits à triturer les dossiers et,

avec les dossiers, la chair humaine, jetant les suspects à la guillotine

et les soldats au canon ennemi, vouant des milliers d'hommes les uns à

la prison, les autres à la victoire, presque tous à la mort, redonnant

des muscles, infusant du sang à une nation entière, pétrissant

le cerveau et le coeur d'un pays surmené ...Cette salle verte au fond

d'un corridor obscur, fut un laboratoire où fut travaillée une nation, puis

une forge où sur l'enclume elle fut martelée. Elle sortit des mains de ces hommes

défigurée, mais trempée. Napoléon se sentait au fond une légitime gratitude

pour qui lui avait préparé cet acier résistant et souple ".

Longtemps ils feront taire leur désaccord - pourtant profond sur les

questions sociales - pour aboutir à l'essentiel. Leur unité permettra

de gouverner la France pendant six à sept mois difficiles.

La politique du Comité de salut public repose sur l'appui des sans-culottes, il est donc nécessaire de ravitailler les villes et de tourner l'énergie des sans-culottes contre l'aristocratie et la coalition. Prochainement avec le triomphe de Robespierre, l'élimination des Hébertistes et des Dantonistes la puissance du comité augmentera encore. Unique exécutif il mènera seul la politique de la Terreur tout en ranimant la vie économique du pays. Le Grand Comité ordonne les arrestations, dirige la diplomatie, la guerre (bureau topographique), l'armement (commission des armes et poudres) et la vie économique (commission des subsistances).

Le Comité de Sûreté

Générale:

Seul rival du grand comité,

le comité de sûreté générale veille à la sûreté de l'Etat, c'est un véritable

ministère de la police. Il est chargé de la police générale et notamment de

faire arrêter les citoyens soupçonnés de comploter avec les royalistes ou les

ennemis du pays. Il surveille également les prisons désignant ceux qui doivent

passer devant le tribunal révolutionnaire, appliquant la loi des suspects, dirigeant

la police et la justice révolutionnaire. Ses principaux membres en seront Vadier,

David, Lebas,

Amar ou Lacoste.

Le Comité des finances:

Les finances étaient aux

mains d'un troisième comité, dont Cambon fut le principal rapporteur. Ses principales

taches furent le financement de la guerre et le suivi de la dette nationale.

Chaque jour, il devait rendre compte au Comité de salut public des différentes

opérations de la journée.

Centralisation du pouvoir :

La centralisation était poussée à son extrême. La Convention avait décidé en

mars 1793 d'envoyer en mission dans les départements deux de ses membres pour

y faire effectuer la grande levée de 1793. Investis de larges pouvoirs politiques

et répressifs ces proconsuls resteront dans les départements pour y étouffer

les "complots liberticides" , épurer les administrations empoisonnées

de "fédéralisme" et surveiller les suspects. Totalement subordonnés à

la Convention ils devaient correspondre tous les 10 jours avec le Comité de

salut public et pouvaient être rappelés par celle-ci à tout moment. Pour mener

à bien leur mission ils s'appuyaient sur les sociétés populaires et les comités

r évolutionnaires de surveillance. Ces comités de surveillance délivraient

les cartes civiques, examinaient les papiers des militaires et arrêteront

les individus qui ne portaient pas de cocarde révolutionnaire etc.

|

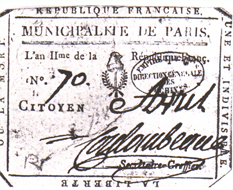

Carte de sûreté.

|

|

Le Tribunal révolutionnaire

:

Créé le 10 mars 1793, il est chargé de juger

les attentats contre la liberté, l'égalité, l'unité,

l'indivisibilité de la République, la sûreté intérieure

et extérieure en bref tout ce qui est ennemi de la Révolution.

Composé à l'origine de 5 juges, d'un accusateur public et d'un

jury de 12 personnes ses jugements sont immédiatement exécutoires

dans les 24 heures sans appel ni recours en cassation possible. A partir d'août

1793 les tribunaux révolutionnaires seront renforcés. A Paris

sous la présidence de Herman puis Dumas on trouvera 16 juges et 60 jurés.

Le tristement célèbre Fouquier-Tinville y tiendra le rôle

redoutable d'accusateur public. Pendant les trois mois de l'été

1793, le tribunal jugea 202 accusés à Paris dont 139 furent acquittés.

Dés septembre avec le vote de la loi des suspects et l'instauration de

la Terreur ces chiffres allaient rapidement augmenter.

Mise en place de façon empirique

et non systématique, ce gouvernement sacrifiait les grands principes

à la nécessité de la victoire. Reposant sur le principe

de Danton

qu'en révolution "il faut bâcler" il bâclait

pour triompher, supprimant les déclarations d'urgence et les secondes

lectures faisant voter dix ou quinze décrets dans une séance.

"C'est ainsi dit l'historien Aulard que les plus graves décrets,

les décrets terroristes, furent votés en une seule séance".

Très rapidement, cependant, ce gouvernement révolutionnaire allait

montrer son efficacité.

|

Fragment du papier peint recouvrant les murs du tribunal

révolutionnaire.

|

|

Sur le plan militaire la Convention profita de la chance que lui offraient ses ennemis intérieurs et extérieurs de ne pas coordonner leurs actions.

Fin des fédéralistes

Les foyers fédéralistes étaient répartis sur le

territoire, Caen à l'ouest, Bordeaux au sud-ouest, Marseille et Toulon

au sud-est, Lyon au centre et la Franche-Comté à l'est.

Le 13 juillet 1793 à Pacy-sur-Eure les bataillons fédéralistes

de Puisaye marchant sur Paris sont attaqués et défaits par des

gardes nationaux fidèles à la Convention.

Apprenant la nouvelle les fédéralistes de Bordeaux qui avaient

entamé leur marche sur Paris rebroussent chemin le 31 juillet. Le 16

octobre 1793 Bordeaux sera repris par l'armée de Brune.

A Lyon la ville avait organisé

un gouvernement de salut public et levé une armée de 10.000 hommes

à la tête de laquelle était mis un ancien émigré

royaliste, le Comte de Précy. La Convention décide d'assiéger

Lyon le 9 août, sous les ordres de Dubois-Crancé

puis de Couthon.

Le bombardement de la ville commencera le 22 août.

|

Le siège de Lyon Octobre 1793.

La révolte fédéraliste éclata à Lyon le 1er juillet 1793 soutenue par les royalistes. La ville fut reprise par les républicains le 9 octobre. |

Le 8 octobre Precy réussit à s'enfuir et les troupes républicaines entre dans la ville le 9. Un décret daté du 12 octobre annonçait que "La ville de Lyon sera détruite ...le nom de Lyon sera effacé du tableau des villes de la République. La réunion des maisons conservées portera le nom de Ville Affranchie ... il sera élevé sur les ruines de Lyon une colonne qui attestera à la postérité les crimes et la punition des royalistes de cette ville avec la mention suivante : Lyon fit la guerre à la Liberté. Lyon n'est plus". La répression sera extrêmement sévère surtout après l'arrivée de Fouché et Collot d'Herbois le 30 octobre tristement célèbres pour leurs mitraillades. Plusieurs milliers de Lyonnais furent condamnés à mort.

|

Massacres à Lyon Novembre 1793.

Ordonné par Collot d'Herbois. |

Marseille fut reprise aux fédéralistes

le 25 août, Barras fut chargé d'y organiser la mise en place d'un

tribunal révolutionnaire pour châtier les coupables et confisquer

les biens des aristocrates.

Seul Toulon résistait encore en dépit des opérations de

Carteaux et Dugommier. Il faudra attendre l'arrivée de Bonaparte pour

que son action débutée le 15 décembre soit couronnée

de succès. Le 18 les Anglais sont contraints d'évacuer la ville

et, le 19 décembre Toulon est reprise . Barras, Robespierre le Jeune,

Fréron et Salicetti organisent une répression sévère.

Il est décidé que la ville serait rasée à l'exception

des arsenaux et rebaptisée en Port-de-la-Montagne. Les fusillades commencent

dès la chute de la ville puis sont remplacées par la guillotine.

Fin de l'insurrection

vendéenne

Le 23 juin l'armée vendéenne occupe Angers, et le 29 juin elle débute le

siège de Nantes renforcée par les contingents de Charette

qui remontent du Bas-Poitou. L'armée républicaine de Westermann sera écrasée

par les Vendéens à Chatillon-sur-Sèvre mais l'assaut contre Nantes échouera

et Cathelineau

y sera mortellement blessé. Il mourra le 17 juillet à Saint-Florent-Le-Vieil.

Leur armée dispersée, les Vendéens élisent d'Elbée

pour le remplacer et Stofflet est nommé major général. Pendant tout le reste

du mois de juillet les opérations militaires stagnèrent.

Le 1er août Barère

dénonce à la Convention l'aide que l'Angleterre apporte aux insurgés. Sur son

rapport la Convention fait appliquer dans les pays de l'Ouest la tactique de

la terre brûlée: destruction des maisons et des récoltes. 15.000 hommes, détachés

de l'armée du Rhin après la chute de Mayence, sont envoyés en renfort sous le

commandement de Kléber.

Début septembre Kléber

pénètre en basse Vendée et repousse Charette

devant lui. L'affrontement a lieu le 19 septembre à Torfou dans les gorges de

Tiffauge , Kléber

et Marceau

sont battus par Charette

qui a reçu le soutien de l'armée d'Elbée.

Le 1er octobre Barère présente un nouveau rapport "La Vendée et encore la Vendée ! Voilà le chancre politique qui dévore la République. C'est là qu'il faut frapper d'ici au 20 octobre, avant l'hiver". Les forces républicaines sont réorganisées, les troupes de la Loire-Inférieure sont rattachées à celles des côtes de la Rochelle. Le 9 octobre quatre colonnes républicaines pénètrent en Vendée par Saumur, Fontenay, Nantes et les Sables. Le 17 octobre 1793, les 4 colonnes réunies attaquent l'armée catholique et royale à Cholet. Après deux jours de combat les Vendéens sont battus et doivent repasser la Loire à Saint-Florent-le-Vieil. Bonchamps et d'Elbée sont grièvement blessés et La Rochejaquelein est nommé nouveau généralissime. Il choisit de se replier sur Granville à la tête d'une colonne de 80.000 personnes, hommes, femmes, enfants, où il espère recevoir du secours des Anglais. Durant la marche sur Granville des insurgés bretons et normands se joignent aux Vendéens, la colonne d'insurgés prend Fougère, Dol et Pontorson et arrive devant Granville le 14 novembre. Trop tard, la ville hâtivement fortifiée résiste aux furieuses attaques des Vendéens. L'armée catholique et royale n'ayant pu prendre le port doit refluer sur la Loire.

|

Pendant ce temps là Marceau

avait réorganisé les armées républicaines. Le 12 décembre 1793

la colonne vendéenne est surprise au Mans par Marceau et Kléber,

le combat est atroce et il dure 14 heures, on comptera plus de 3 000 victimes

parmi lesquelles beaucoup de femmes. Les Vendéens en déroute se replient sur

Laval. Acculés à la Loire par les colonnes républicaines les Vendéens n'ont

plus qu'à mourir, 12 à 15 000 hommes sont massacrés le 23 décembre 1793

à Savenay après s'être rendus. Sur ordre de Prieur-de-la-Marne

tous les prisonniers hommes et femmes sont fusillés dépouillés de leurs vêtements.

Ecœuré Marceau

demande à repartir pour la frontière. Les survivants conduits par Stofflet et

La

Rochejaquelein traversent la Loire et se jettent dans les Mauges où ils

continueront le combat pendant deux ans.

La répression est terrible. Le général Grignon ordonne de livrer aux flammes tout ce qui est susceptible d'être brûlé et de passer au fil de la baïonnette tous les habitants. Marceau est remplacé par le général Turreau qui devient commandant en chef de l'armée de l'Ouest le 4 novembre 1793. Tristement célèbre pour ces colonnes infernales il déclare "La Vendée doit être un cimetière national". On parle de 11 .000 disparus sur les quatre départements. Des commissions militaires sévissent un peu partout et fusillent tous les suspects.

|

Exécution du général Elbée de l'armée catholique et royale Noirmoutier, 3 janvier 1794

Grièvement blessé à la bataille

de Cholet, il se replia sur Noirmoutier. Lors de la prise de la presqu'île

par Turreau, il est fusillé dans le fauteuil où on l'avait

porté au Tribunal révolutionnaire. |

Le 23 août 1793, Barère

soulevait l'Assemblée en proclamant "Dès ce moment jusqu'à celui où les ennemis

auront été chassés du territoire de la République, tous les Français sont en

réquisition permanente pour le service des armées. Les jeunes gens iront au

combat; les hommes mariés forgeront les armes et transporteront les subsistances;

les femmes feront des tentes, des habits et serviront dans les hôpitaux; les

enfants mettront le vieux linge en charpie; les vieillards se feront transporter

sur les places publiques pour exciter le courage des guerriers, prêcher la haine

des rois et l'unité de la République. La levée sera générale, les citoyens non

mariés ou veufs sans enfants marcheront les premiers …Le bataillon qui sera

organisé dans chaque district sera réuni sous une bannière portant cette inscription

- Le peuple français debout contre les tyrans ! ".

Carnot

allait organiser militairement cette fureur populaire. Il fallait une nouvelle

réquisition mais pour éviter les désagréments dus à l'indiscipline des volontaires

de 91 et de 92, on amalgamerait ces nouvelles recrues avec les anciens à raison

de un bataillon de vétérans pour deux bataillons de volontaires. Le 25 août

1793 lors du vote de la levée en masse la Convention parlera des "quatorze

armées de la République" quatorze armées de 100 000 hommes ! La République

disposera réellement de 752 000 soldats qui seront répartis, par Carnot,

de façon naturellement inégale entre l'intérieur et l'extérieur. L'armée du

Nord et Meuse comptera 113 000 hommes alors que l'armée de l'Intérieur n'en

eut que 4 000.

Pour armer, nourrir, habiller et payer ces "quatorze armées" on utilisa

les biens confisqués des émigrés et on émit des milliers de nouveaux assignats.

On organisa la fabrication de la poudre avec les savants Fourcroy, Monge ou

Berthollet. Guyton dirigeait les recherches sur l'aérostation militaire. Chappe

proposait son système de télégraphe. Pour les vêtements et les vivres, les commissaires

se chargeaient des réquisitions dans les villes. Barras réquisitionnera 20 000

chemises à Marseille, Fouché privera Lyon de chaussures et le 10 novembre un

décret réquisitionnera pour la nourriture du soldat la huitième partie des cochons

de la République.

|

Ordre de réquisition émis par le Comité de Salut Public

On reconnaît aisément la signature de Barère, Carnot ou Billaud Varennes. |

|

Restait à trouver des chefs pour conduire ces armées. Grave problème, livrée aux patriotes que recommandaient les clubs, l'armée risquait d'être perdue. Heureusement de jeunes gens comme Hoche, Jourdan ou Moreau allaient se révéler être à la fois des patriotes et des chefs respectables. Ces généraux seront sévèrement surveillés par les commissaires aux armées, et si certains malchanceux seront victimes de ce système, chez d'autres au contraire la terreur surexcitera le génie. Un génie stratégique et une audace qui déconcerteront les plans de campagne des vieux et lourds tacticiens de l'ancienne Europe.

Les 6 et 8 septembre 1793

Houchard

remporte sur les Anglo-Hanovriens du duc d'York la victoire de Hondschoote qui

permet de dégager Dunkerque. Dans les jours qui suivent Houchard,

n'ayant pas su exploiter sa victoire, est destitué et remplacé par Jourdan

le 20 septembre. Carnot

rejoint Jourdan le 8 octobre pour préparer la reprise de Maubeuge aux Autrichiens

de Cobourg et de Clerfayt. Les 15 et 16 octobre 1793, c'est la bataille

de Wattignies où, par une manœuvre hardie de Carnot,

les Français remportent la victoire. Les forces coalisées se replient, l'offensive

est contenue dans le Nord.

Sur le front de l'Est les armées de Moselle et du Rhin commandées par Hoche

et Pichegru,

assistés des représentants en mission Baudot, Lacoste, Saint-Just

et Lebas

repoussent les Austro-Prussiens. Le 26 décembre 1793, Hoche

commandant l'ensemble des forces françaises bat Wurmser et Brunswick et occupe

le Geisberg. Le lendemain Wissembourg est pris et le surlendemain Landau est

libérée. Les coalisés repassent le Rhin et prennent leur quartier d'hiver.

Sur les Pyrénées les Espagnols sont contenus alors que Kellermann

avait repris la Savoie dès octobre.

|

|

Soldats et volontaires de l'an II

|